过去,我只知道《梁山伯与祝英台》的故事在我国流传很广,但不知道它流传到了家喻户晓的程度。几乎我国所有的剧种都有这个戏,只不过是戏名不同罢了,譬如川剧叫《柳荫记》,楚剧叫《山伯访友》……

这个戏为什么会如此广为流传?不仅因为这个故事美丽动人,还很可能是因为它的内容表达了人民大胆地追求幸福生活的愿望,表现了人民勇敢地与封建社会制度抗争的精神。它的文学形式,是人民喜爱的民歌体,充满了活泼、清新、幽默、机智和热情,富有“生前不能成婚配,死后也要蝶双飞”的顽强执着精神和爱能战胜死的浪漫主义色彩。整个故事,是通过刻画祝英台、梁山伯、祝公远三个不同人物性格发展而生动地体现出来的。

我九岁在科班学戏的时候就接触了这个戏。那个时候叫《梁祝哀史》,我演过戏中的丫头银心,学过《十八相送》的祝英台。但是,我对这个戏的认识和对祝英台这个人物的理解,有一段很长很长的进程。

最早在科班时,梁山伯与祝英台的故事中,有追求幸福和用于抗争的积极一面,但也蒙上了一层宿命论的灰尘。譬如说梁山伯、祝英台是天上金童玉女被贬下凡,他们俩不能成为夫妻乃前世注定。以后,认识它有精华与糟粕交织在一起的弱点,但清除戏中宿命论的灰尘,是直到新中国建立后的戏曲改革才逐渐完成的。我的认识也是随着这个进程而渐进的。

我正式受命演祝英台,是在1950年“东山越艺社”进京演出时。《梁山伯与祝英台》的前身《梁祝哀史》,在建国前是雪芬、瑞娟常演的戏。这次定为北上演出剧目之一,并且指定我演祝英台。

我在接受这个任务之初,是很有顾虑的。原因是:这个戏在雪芬和瑞娟演出时,她们已取得了很大的成功,成为越剧的代表作之一。特别是袁雪芬表演的《哭灵》一场,在观众中颇有好评。万一我把这个戏演坏了,不仅是我个人的成败问题,对越剧也是个巨大的损失。后来在导演南薇和合作者范瑞娟的鼓励下,我才抱着“让我试试看”的心情接受了这个任务。

南薇的导演方法很好,他既分析人物和剧情,又作表演示范,这对我加强信心很有益。加上,我看过袁雪芬的表演,在唱腔格式的主要方面,我完全承袭雪芬的戏路。在表演的其他方面,则力求我“自己走路”,“走自己的路”。

《梁山伯与祝英台》的剧情,最初比较简单,例如戏中《草桥结拜》一场,原来只是表演祝英台女扮男装去杭城读书,随带女扮男装的丫鬟银心,在赴杭途中,路遇也要去杭州读书的少年梁山伯和他的书僮四九。祝英台与梁山伯结为兄弟并结伴而行。其中穿插一些祝英台要掩盖是女性,而梁山伯因受愚弄而产生的一些可笑的细节,这场戏的演出就算结束了,所以只能达到介绍故事情节的作用,很少在刻画人物上下功夫。

经过许多越剧工作者的努力,如导演南薇、黄沙、许诺,编剧徐进,戏曲音乐家顾振遐、陈令群,演奏家周宝才、胡寿华,舞台美术家幸熙、苏石风,表演艺术家袁雪芬、范瑞娟、张桂凤等,多年的舞台实践不断地对整个戏重新认识,不断地对戏的内涵努力开掘,终于把刻画人物的要求提到了表演艺术创造的日程。我在他们的创造中,收到很多启迪,也开始对祝英台这个人物的内心世界做了新的探索。

一、草桥结拜

祝英台出生在古代封建社会一个较开明的家庭里,她的父亲祝公远能够允许她女扮男装远去杭州读书,这在“男女授受不亲”“女子足不出户”“女子无才便是德”以及“三从四德”等重重枷锁套在女子身上的封建时代中,的确是一种了不起的开明行动。

祝英台在这样的家庭娇纵中,养成了聪明、伶俐、活泼、奔放、洁白如玉的品质。她热情地追求未来的生活理想,希望女子和男子一样有远出求学的权利,有平等交友的机会,有……

在家庭的娇纵下,她俏丽、高雅、显露、易悲。然而书香门第的教养,封建社会的影响,对她又有一定的制约。所以形成了她俏不轻佻、雅不孤高、露不狂放、悲不沉沦的独特性格。

《草桥结拜》这场戏,我把祝英台演成一只刚飞出笼的小鸟一样轻快、欢跃,在桃红柳绿的山水中飞翔。她在满心喜悦中,碰到了一个真正的男性书生。这一切,没有一样不使她感到新奇。但是,心中又不时唤起她注意,要在新奇感中留神,不要使自己的女儿态露出蛛丝马迹。所以我的表演,始终是一放一收,即偶尔流露了女儿态,赶紧弥补和收敛,显示她俏丽、聪明,但又单纯的性格。

例如梁山伯听说祝英台是去杭城读书的,就很高兴地去拉祝英台的手。祝英台从来没有接触过男性,看见一个书生去拉她的手,不觉下意识地像触电一样把手一缩。这一缩,险些流露出女儿的羞涩;她稍一镇定,旋即若无其事地又把手伸给梁山伯,显得十分潇洒大方,没有引起山伯的怀疑,一颗心才放下来。

在整个戏中刻画祝英台俏丽、单纯时,我比较多地用了小生的扇子功。

如上面讲到的例子,我好容易把一缩手之间险些露出女儿态的窘态遮盖过去,不料一波刚平,一波又起,银心脱口而出,竟当着梁山伯的面,喊了我一声“小姐!”,使我大吃一惊,慌了手脚。我慌乱中一收扇赶快看了梁山伯一眼,好像他还没异常的反应,我才镇定下来。趁梁山伯还没有反应过来的时候,我随机应变地瞟了银心一眼,带着三份怒嗔地对银心说:“小姐……好端端地在家里,你提她作甚?”接着为了进一步让梁山伯不生疑,又接过银心的话,有意地说银心所说的“小姐”,就是家里的“九妹”,人家如何如何如何夸奖她(其实都是人家夸奖祝英台的话)。说完,打开折扇,从扇子的骨子缝中看梁山伯,见梁山伯很认真地在听自己的话,知道没有为此生疑,这才如释重负地放下心来。由于这种在扇缝中看人的动作和小孩捉迷藏时偷看对方一样天真,所以既能表现祝英台的聪明,又能表现她像孩子般的单纯。

等到把扇子放下来,听梁山伯满心真诚地唱:“女孩儿读书也该应”时,祝英台得到极大的愉快,她不只是因为没有引起梁山伯生疑而高兴,更重要的是她遇到了一位知音。她从一个男性的口中,听到了“女孩儿读书也该应!”这种愉快,就像“他乡遇故知”一样地“喜从天外来”!

这样,把祝英台的俏丽、聪明、大胆、热情而又单纯的性格,和梁山伯憨厚、诚恳而又开明的性格,在两相对照中刻画出来,比过去简单地介绍故事情节的表演进了一步。

二、十八相送

《梁山伯与祝英台》的重头戏,还在《十八相送》《劝婚访祝》《楼台会》和《逼嫁》。

《十八相送》是对人物形象内涵(或内心世界)的开掘,它在表演艺术上是一场难度比较高的戏,其难度甚至超过了《楼台会》和《逼嫁》。我以为要把《十八相送》演好,才有可能把《楼台会》和《逼嫁》演好。

这场戏的难度有三:

1.虽然和《草桥结拜》时同样是女扮男装,但是经过三年的攻读,祝英台有了进一步的修养,如何和“草桥”中的祝英台区分开?

2.和《草桥结拜》时怕流露出女儿态相反,祝英台在《十八相送》中不再怕女儿态流露出来,但迫于封建礼教又不能故意流露出来。

3.剧本的台词写得很露,甚至有“我与梁兄来拜堂”那样坦然的唱词,但表演却不能有半点挑逗的情绪。也就是说,剧本的台词虽“露”,演员的表演却相反地要“藏”。

可以这样说,祝英台清白如玉的性格有四大特点:俏不轻佻,雅不孤傲,露不狂放,悲不沉沦的前三个特点,在这场戏中都能得到体现。

过去,把《十八相送》理解为祝英台的调侃,梁山伯的痴呆,祝英台埋怨梁山伯的愚笨,梁山伯责怪祝英台语无伦次,所谓“一个儿挑逗,一个儿痴呆,一个儿埋怨,一个儿责怪。”现在看来,这样理解是错误的,至少是肤浅的。因为只凭剧本台词的字面去图解人物,不仅是理解方法的简单化,而且会导致对人物的歪曲,很可能把一对有理想、有追求的可爱青年,歪曲为一个轻佻、一个愚蠢的令人生厌的形象。

多年的舞台实践,从剧本台词的内涵和人物内心世界的探索和开掘,使我觉得对祝英台应该作深层的理解。

经过在杭州三年之久的同窗共读,祝英台对梁山伯有很深的认识。他不仅与祝英台有共同的理解和追求,希望男女有同样读书的平等和自由,而且他勤恳好学,满腹文采,性情温和忠厚,真诚执着。尽管梁山伯家境贫寒,和祝英台的门第悬殊,但是沉厚的门第之墙,阻挡不住祝英台的爱。祝英台超越了封建道德的高山,深深地爱上了梁山伯。所以在父命催她归家时,祝英台大胆地把带在身边的传家之宝“玉扇坠”,交给了她可信赖的师母,请她为自己做媒,亲自许婚给梁山伯,约定日期,要梁山伯以“玉扇坠为凭,师母为媒”,上门联姻。早已看出祝英台心事的善良师母,高兴地作了肯定的承诺,答应等祝英台走后,就把这件喜事告诉梁山伯,嘱咐英台安心归家。

所以在《十八相送》中,祝英台和梁山伯始终是两种完全不同的心情。

祝英台是满心喜悦。因为凭三年同窗的经验,她深知梁山伯也是爱她的。只待师母把许婚的事告诉他,他就会找上门来的。她心中完全自信,自向师母托媒之时起,她和梁山伯的关系已经发生了很大的变化,从同学变成了未婚夫妻。虽然就要分手,也不过是短短的、淡淡的离愁。一路上,向梁山伯流露感情,“亲许九妹”,是掩盖不住心中的幸福感,爆发出隐藏不了的爱情火花,以及怕梁山伯不相信师母的话,误了佳期,因而多次暗示,以期梁山伯能按期相会。

梁山伯则是另一种心情。他满腹离恨别愁,唯恐和祝英台后会无期,所以他在为祝英台送行时,一路上有无限依依惜别之情。自从祝英台解释了“耳环痕”的故事,说是父亲怕祝英台夭折,所以给祝英台穿了耳环孔之后,这位至诚君子,就再也没有想过祝英台是女子。至于祝英台眼前已变成了他的未婚妻,在他脑海中更是连影儿也没有,无论祝英台怎样流露爱情也唤不起梁山伯的注意。

因此,我演的祝英台在《十八相送》中出场,是轻捷快步,落落大方。梁山伯是沉重缓步,满腹心事。虽然两个人都没有说话,但是祝英台的心中是很甜的。也可以说,《十八相送》是祝英台一生中最幸福的时刻。所以,祝英台的基调是活跃的,欢快的。她想控制自己的感情,但感情像关不住的春光,压不住的火花,刚刚控制住,过一会儿又不由自主地流露出来了。但这种流露是自然的流露,绝不是有意的挑逗。

如在路上看到“鸳鸯戏水”时,祝英台下意识地脱口而唱:“梁兄愿不愿配鸳鸯?”当梁山伯对她这句话感到惊讶,“啊?”了一声时,祝英台立刻感到自己失言,赶紧和梁山伯打趣,把这句话掩饰过去。

在看到路上的牛时,祝英台含笑唱:“可叹你梁兄笨如牛!”这句话,没有半点埋怨的意思,而是充满了对梁山伯的爱。心里的潜台词是:我这位未婚夫,真是朴实得可爱,像牛一样憨态可掬。但说完了这句话,又怕梁山伯误解而生气,赶紧打开扇子,从扇缝中看梁山伯的反应。在和丁赛君合演时,这一节戏她创造了一个动作,开始听祝英台唱“笨如牛”时,梁山伯还没有反应过来,毫不介意地走上一步,看着牛出神,并点点头,好像是说:是啊,这牛怎会理解人意呢?她这一创造,刺激了我,我也加了一个动作:祝英台亲切地看着梁山伯,心里笑:“你自己老实得可笑,还笑牛哩!”等到梁山伯反应过来,问祝英台,为什么把愚兄比作牛时,祝英台从扇缝中看出梁山伯似乎真有点生气,就赶紧向梁山伯赔罪,但心里却感到无限甜蜜。

一路上,触景生情,祝英台的感情波浪,一层一层向前推进,一直到走到观音堂,把感情推向了高潮。

梁山伯越是憨厚,祝英台越是觉得他可爱。到了观音堂,竟心花怒放,像一团火似的,拉着梁山伯唱:“来来来,我与梁兄来拜堂!”这是一个大动作,因为这里祝英台不仅失言,而且失态,完全掩饰不住对梁山伯的热烈的爱。当她警觉到这个动作太危险,就赶紧用又一个大动作把这个动作淹没掉。

接下来,就是英台“亲许九妹”来结束这一场长达十八里的“相送”。当梁山伯唱道“恭喜贤弟一路平安把家回”时,祝英台马上潇洒地还礼,向梁山伯一躬到地,然后慢慢地抬起头来,对梁山伯微微一笑,唱:“梁兄花轿早来抬!”

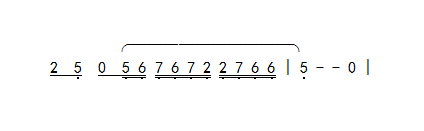

唱到“抬”字,顺腔时,实际上我唱了一个“过门”:

在唱这个过门中,我的动作是:一个冲势,水袖向脸一遮。因为这时的祝英台,正在心跳、脸红,有说不出的高兴,又有难言的羞涩。因为她托词为她的“九妹”许婚,其复杂的心态是难画难描的,我也只能用这种唱腔和动作,表达其复杂感情的万分之一。

祝英台等到自己发觉又流露出女儿态的时候,赶快又回男装,落落大方地约梁山伯“七巧之期我家来”,作为向梁兄的告别之辞。

《十八相送》留给观众的是:一对品质高尚、感情纯真的男女青年形象。观众关切并希望他们成为美好的伴侣。

在这里需要着重提到的,是作曲家顾振遐、陈令群的革新并与演员合作,从《十八相送》开始,有了越剧的定腔记谱。

三、劝婚访祝

《劝婚访祝》,我一直是和张桂凤合作演出的。她是一个颇有创造才能的表演艺术家。由于她的艺术创造,给了我很多启迪,促进了我的创造,所以常常得到比较好的效果。

张桂凤演的祝公远,把祝英台许给了官家子弟马文才,而且态度是那样的固执,这是祝英台万万没有想到的。

当祝公远知道梁山伯已上门求亲,竟然责令祝英台自己去接待梁山伯,要她自己去向梁山伯把自己订的婚姻退掉。一个非常痛爱女儿的祝公远,竟给自己的女儿出这样的难题,更是祝英台万万没有想到的。

张桂凤演的祝公远,说话时是那样声色俱厉,他挥舞着折扇,然后又背着双手,往堂前一站,凛然不可侵犯,仿佛他的话就代表家规,就是法律,说一不二,无可更改。

我演的祝英台,听着祝公远的训斥,看着祝公远的神态,一个长时间的停顿,半天我眼睛一动也不动地盯住祝公远。

这时,我虽然没有一句台词,心中却波涛涌起。心想,眼前站着的这位气汹汹的年长者,他是我的父亲吗?为什么这样陌生?我好像从来没有见到过!我那个一向痛爱我,对我百依百顺,敢于大胆准许我到杭州去读书的开明父亲祝公远,他到哪里去了呢?

单纯、善良的祝英台,她哪里知道,在封建道德枷锁中的父亲祝公远,他的开明是有限度的。允许女儿女扮男装去杭城读书,是超越封建道德规范的,但那毕竟是为了求知的个人越轨之事,在开明的家长祝公远看来,还是可以允许的。而男女婚姻这样的“终身大事”,是涉及到“门当户对”“父母之命,媒妁之言”等一系列的封建道德规范的社会问题,却是万万逾越不得的,这是连祝公远自己也不能逾越的“极限”。祝公远在这个“极限”面前,没有后退的余地,尽管再痛爱自己的女儿,他也寸步不能退让。这一点,不仅祝英台原先没有想到,就连祝公远当年放女儿去杭城读书时,他又何曾想到!

经过往深处开掘,发现祝公远原来也是一个封建社会制度的受害者!

这一发现,在表演艺术上事关重大。过去,我们一直把祝公远当作“封建社会制度的代表”。对他,只能“残酷地斗争”。所以,祝英台在劝婚、逼嫁中,只有“无情的鞭挞”,毫无父女之情,表演上也就单一化了。理解了祝公远在当时社会的处境,知道他的“难言之痛”,才知道他始终是痛爱自己的女儿的,甚至“逼嫁”也是为了祝英台着想。在祝公远看来,如果不强逼女儿嫁到马家去而与梁山伯结合,在当时的社会压力下,祝英台和梁山伯都是无法活下去的。这样,我们对封建社会制度罪恶的残酷性,有了深一层的认识。

实际上,当时的祝公远是处在爱女而又不得不逼女,祝英台处在爱父而又不得不恨父的错综复杂的矛盾冲突之中。有复杂的矛盾冲突就有丰富的戏,只有循着生活的真实轨迹去追寻,才能开掘出人物的思想感情的内涵,摆脱概念化、简单化的表演方法,创造出有血有肉的人物艺术形象来。事实证明经过这样一开掘,《梁山伯与祝英台》又获得新的艺术生命。

时代像流水一样向前发展,人的认识水平也随着时代一直向前。只要不断地以新的认识去观察生活,循着生活真实的轨迹去开掘人物的内心世界,艺术就将不断获得新的生命。开掘没有穷尽,艺术生命也将永不枯竭。在艺术实践面前,一切割断传统文化与现实联系的全盘反传统论及封闭传统文化的保守论,都将失去其雄辩的光辉。

由于以上的认识,我演的祝英台在凝视了“陌生的父亲”之后,慢慢地收回眼神,侧过身去哭。在侧过身去时,我用了两个转身的动作。第一个转身,是在祝公远为她擦眼泪时,她下意识地向父亲撒娇,好像是说,“我不要你擦眼泪”;第二个转身更强烈,好像是说,我恨你,你太绝情!父女之间,犹如出现了一道鸿沟。

这时,张桂凤演的祝公远,看见女儿对自己如此不理解,气得双手发抖,迸了半天,迸出一句话:“礼法不容!”祝英台听了祝公远说的“礼法不容”之后,我的表演中有三个“内心独白”:

1.什么,我违反了礼法?(给“礼法不容”这句话画个问号。)

2.我哪一桩事情违反了礼法?不!(难道我不能自选配偶吗?)

3.我没有违反礼法。(我没有错。)

然后强回过头去看祝公远,意思是:“我不服!”同时,感到委屈,又侧过身去哭。

整个“劝婚”,虽然冲突很激烈,但父女双方,都是使用的感情。祝公远想以感情说服祝英台,祝英台一直是受祝公远娇纵的,也想以感情打动祝公远,使他回心转意,并希望他见了梁山伯,也像喜欢她一样地喜欢梁山伯,从而同意她的许婚。所以表演上不能生硬。直到祝公远说出了“礼法不容”,祝英台知道事情已经到了无可挽回的地步,这才拉开了阵势,互不相让。

《访祝》的表演,祝英台的主要情绪是“强颜欢笑”。

祝英台见到梁山伯,第一个动作,是不让梁山伯发现她刚刚哭过,偷偷地擦干眼泪。第二个动作,是和梁山伯长时间地相互对视。祝英台此时的心情,是恨不得扑上去,拥抱着梁山伯痛哭一场。然而,面对着满面笑容的梁山伯,无论如何也要控制住自己,不要哭出来。无论怎样勉强也要对梁山伯以笑相迎。然后,我以领路的姿态,以非常慢、非常慢的台步领着梁山伯下场。

这时的祝英台的台步为什么要这样慢?因为她悲伤,她思考,怎样把这突如其来的巨变告诉满心欢喜的梁山伯?这不是太伤他的心吗?而梁山伯的台步为什么也这样慢呢?因为他高兴,他欣赏,当年的“英台弟”,就是眼前亭亭玉立的美丽少女,而且是自己的未婚妻,这是多么令人欢喜的事啊!在一个忧愁、一个欢喜的强烈对照气氛中,祝英台缓缓地一个转身,把梁山伯引向楼台而去。给观众一个悬念:这一对青年,怎样面对这一飞来的惨剧?

这个慢动作、浓气氛的表演,特别要提出的,是观众的创造。原来的演法是很简单的,祝英台和梁山伯照面之后,就快步下场去了。但观众不同意。他们认为这样演不仅太简单,而且情绪也不对。梁山伯会起疑心:好久不见了,祝英台为什么一见到我就这样快地走开?难道不欢迎我来吗?如果这样,下面的戏就不好演了。所以,祝英台应该是含情脉脉地看着梁山伯,慢慢地下场。我非常感谢观众的细心和提出的建议,于是就照着观众的意见,将戏改成现在这个样子,艺术效果显然比以前好多了。

作为演员的经验是:应该把观众参与创造,作为推动表演艺术进程的一个重要力量。

四、楼台会

《楼台会》的出场,过去也很简单,祝英台在前面走,梁山伯在后面跟,一直走上楼台。舞台气氛就是出不来。

现在,依照祝英台沉重的心情和强颜欢笑的特点,和幕后的合唱结合起来,渲染舞台气氛。在幕后合唱“久别重逢梁山伯”声中,我缓步出场。右手水袖翻起,左手提裙上步,作扶着梯子上楼的舞姿。上楼以后,以小云手转身,用芭蕾舞式踮起双脚尖,“居高临下”地往下看,看着梁山伯正跟着起步上楼。他兴冲冲地一步一步地上,我看着他一步一步往后退,我在快要退到楼上的台子边时止步。幕后合唱“倒叫我又是欢喜又伤悲”时,我在“悲”字声中停住,亮一个面带苦笑的相。然后,我第二个回身,看见梁山伯越走越近,幕后合唱“喜的是今日与他重相会”时,我看见梁山伯已上了楼梯的一半,我往楼梯那边走了半步,想去把梁山伯搀上来,但又不敢过去,反而往后退了一步,接着一个颤抖的大转身。在幕后合唱“美满姻缘已拆开”声中,我背对观众,掩面抽泣。这些动作,颤抖着挥动水袖大转身,是从程砚秋先生那里学来的,背对观众的“背功戏”,是借鉴于京剧表演大师周信芳的。不过我按照祝英台这个人物的情绪,和越剧轻柔风格的要求,加以变化,力求不着痕迹。

这样,祝英台一出场,就把幕后合唱所要求的悲剧气氛渲染得比较充分了,不像以前那样简单化。

梁山伯上楼来了,祝英台迎上前去请他坐时,深施一礼。这一礼,我用了一个下意识流露出的男性动作。这个动作,是在杭城读书三年遗留下来的。《楼台会》中偶然流露男性动作和《十八相送》偶然流露女性动作,既符合生活真实,又是深化人物艺术形象的,以此可以加深观众对艺术形象的印象。

整个《楼台会》的表演,和过去有一个很大的不同,就是过去这场戏中的祝英台和梁山伯有互相埋怨的情绪,现在则明确设想他们两人都是相互谅解的。祝英台的基调是“此心已许梁山伯”,决不嫁给马家,一切痛苦都由自己承受。目前所要解决的是,尽可能让山伯减少痛苦,并希望他将来能得到幸福。梁山伯则是如同晴天霹雳,完全没有想到要受到如此重大的打击,因而痛不欲生,以致当场口吐鲜血,染上重病。整个戏都是环绕这个中心进行的。

戏的发展,有六个层次:

1.祝英台忍痛将婚变的经过告诉梁山伯。

2.祝英台表明自己的心迹,矢志不变。

3.梁山伯提出到官衙告发祝公远和马文才。祝英台开始以为是一条抗婚的出路,但仔细一分析,在当时的“礼法”控制下,是不可能取得胜利的。劝告梁山伯“另娶淑女”侍奉梁母,以谋取幸福。祝英台决心由自己忍受全部痛苦。

4.梁山伯很理解祝英台的痛苦心情,和祝英台共吐心声。以“十相思”唱出两人心中的不平和呐喊,控诉吃人的封建社会制度。

5.梁山伯要带病离开祝英台。祝英台不放心他走,但又不能留住梁山伯。

6.祝英台和梁山伯共同发出誓言:“生前不能成婚配,死后也要同坟台。”最后依依惜别。

“十相思”是一首民歌体的抒情诗。它唱出了祝英台和梁山伯两人共同的心声:以死控诉不合理的封建婚姻制度,以爱战胜死!

这场戏是悲剧,但不能一悲到底。必须充分展现祝英台“悲不沉沦”的精神。

范瑞娟演的梁山伯是很有创造性的。在唱到“想不到特来叨扰你酒一杯”时,是一种感到事变太突如其来的口气,只有气愤,没有消沉,也丝毫没有埋怨祝英台的意思,很明确地表达出:“想不到事情竟会这样发展!”表现出对祝英台是理解的,在抗婚的立场上是一致的。祝英台不仅控制住自己的悲痛,而且想用回忆在杭城读书时的幸福情景,使梁山伯从悲痛中走出来。如对梁山伯唱“可记得你看出我有耳环痕”时,我把眼神向前打出去,把梁山伯引到三年前的情景中,然后回过头来,和梁山伯照面,把左手搭在台子上,右手用“小云手”从梁山伯眼前绕到观众眼前划一个小圆圈,把梁山伯和观众的注意力都引到我的手指上来。然后,左脚一个坐势(不是真坐),腰就像玉佛寺的卧佛那样,斜靠着台子上,右脚踢裙风,右手掌往下翻手背向上,用一个反兰花指指向我的耳垂,再微笑着唱“看出我有耳环痕”,略一停顿后唱“使英台面红耳赤口难开”,稍一低头,翻开左手,手背向上微翘,含羞托腮。这时的祝英台,本意是想用杭城的幸福回忆把梁山伯从悲境中引出来,没有想到,自己也浸沉到当年的甜蜜感情中去了。回忆到当年被梁山伯发现耳环痕时的幸福心情,自那时起,她心中已萌发了对梁山伯的爱情。所有戏中变化着的这些动作,是从芭蕾舞、玉雕卧佛、仕女画等姐妹艺术中汲取过来的。我把它们加以熔化,化为祝英台的艺术形象,力求把内心洁白如玉的祝英台的心灵外化,成为表里相一致的美好艺术形象。

在这些动作的技术上,根据我的条件和老师程砚秋、朱传茗的教导,一般我不用青衣花旦的“踮脚”,坐势也不真坐。因为这样在台上无论是站是坐,都能使腰功得劲,身体挺拔,动作灵活,能有力地踢裙风,使舞姿优美。

五、逼嫁

《逼嫁》的表演,有比较大的进展。特别在近年拍电视剧《梁山伯与祝英台》时,在导演许诺的帮助下,张桂凤演的祝公远有了新发展,我在他们启迪下,对祝英台的表演也有了新发展。和过去的根本不同之点是:过去强调对祝公远“无情地斗争”,现在则强调“父女情深中的矛盾”。

在这场戏中,祝英台哭得昏昏沉沉时,祝公远也因急生病,拖着沉重的脚步上楼来看女儿,祝英台竟还没有梳妆,而马家的花轿就在堂前紧催上轿。在祝公远情急无奈时,张桂凤来了个即兴表演,两腿发软,竟给女儿跪下了!

我演的祝英台在昏沉中,对老父的跪,没有觉察。这时站在一旁的银心,看到祝公远向女儿下跪,这还得了,赶紧惊呼一声“小姐”,指了指跪在地上的祝公远。祝英台被惊醒过来,一看这种情景,立即扑向祝公远,伏在老父身上嚎啕大哭。

祝英台死意已决,决心要花轿经过胡桥镇时,下轿祭奠梁山伯,趁机碰死在梁山伯的坟前,实践“死后也要同坟台”的誓言。此外,上了马家的轿,也就为老父亲解了围。

祝公远不知女儿的心意,同意了祝英台“外穿红,内穿白”,令花轿经过胡桥镇时,容女儿下轿对梁山伯一祭。没有想到,女儿一上轿,就是最后的诀别。

在答应了女儿的请求之后,祝公远转身慢步下楼。祝英台看着父亲的背影,叫了一声“爹!”意思是感谢爹允许她去祭奠梁山伯。祝公远回过头来看了一看,又转身下楼,走了几步,祝英台又喊了一声:“爹!”,心中说:“我再也见不到你了,让女儿多看你一眼吧!”祝公远一个停顿,不忍再回头看了,哭着下楼。祝英台呆立在楼台上,目送白发苍苍的父亲孤独地远去。

这场戏语言不多,动作也很少,完全以情动人。用感情描绘出:眼睁睁看着黑暗的封建社会制度,像魔鬼似的吞噬去两个善良的灵魂。

最后一场《化蝶》,体现着有坚强意志、美好理想和追求的人,虽死犹生。他们的理想和追求,终将实现。

当然,整个表演只是目前可能达到的水平。我坚信,未来的开掘,定能使《梁山伯与祝英台》获得更美、更新的生命。